はじめに

『食道』とは喉の後ろから、胸の背中側を通り、胃の入り口までをつなぐ管状の臓器で、口から胃まで食べたものを運ぶ役割を果たしています。この食道にできた悪性の腫瘍を『食道がん』と呼びます。

食道がん(扁平上皮がん)の原因として重要なものは、喫煙と飲酒です。

食道がんは比較的進行が早く、治療が難しくなることが多いため、早期に発見することが重要です。しかし、早期では症状がほとんど無く、検診や人間ドックで見つかることがほとんどです。

診断・治療の流れ

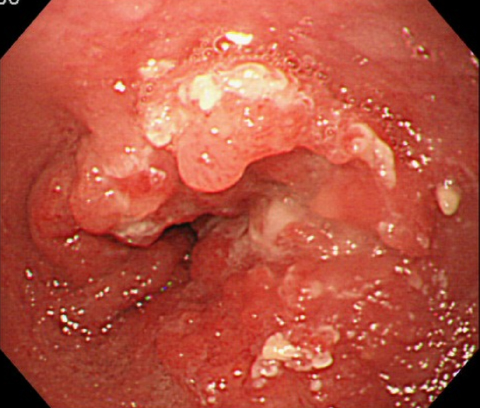

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

直接、食道粘膜を観察します。異常な部位の細胞を採取して顕微鏡で確認し、がんを診断します。

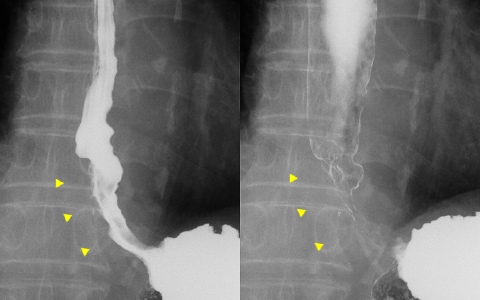

消化管造影検査(バリウム)

バリウムを飲むことで、バリウムが通過した食道の粘膜の凹凸の異常や、食道の拡張の異常を、X線で観察します。

CT(コンピュータ断層撮影)・PET(陽電子放出断層撮影)検査

身体の内部の断面を観察できる検査です。造影剤など特別な薬を使うことで、がんの広がりや転移を診断することができます。

様々な検査結果を見て進行の程度を診断し、治療方針を決定します。

治療

食道がんの治療は、主に4つの方法があります。

信州大学では、消化器内科、放射線科、腫瘍内科と連携しながら、より治療効果を上げられるように、いくつかの治療を組み合わせて、個々にあった治療を行っています。

-

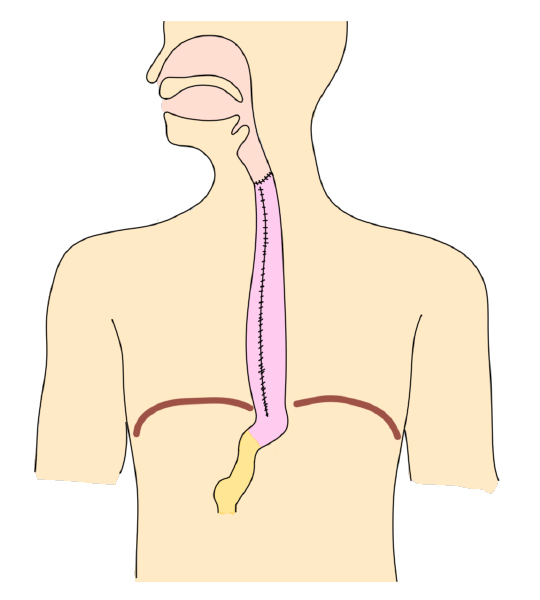

手術療法

手術によって、がんの主病変とともにその周囲の組織やリンパ節を含めて切除することで、がんを体内から除き治療します。

食道がんの手術は、首、胸、腹にわたる大きな手術で、身体へも負担がかかります。従来、食道がんに対する手術は、大きく胸を開いていましたが、当院では胸腔鏡を用いることで、より小さな傷で手術を行い、身体への負担を減らし、早期の退院を目指しています。 -

-

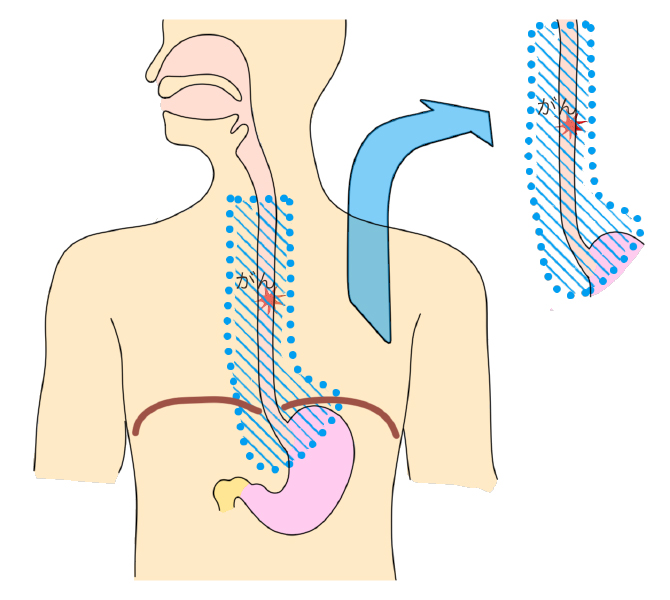

放射線治療

がん細胞が正常細胞に比べ放射線に弱いことを利用し、病変部に放射線を照射することでがんを治療します。

-

化学療法

抗がん剤を内服や注射によって体内に投与することで、がんを攻撃し、死滅させたり、増殖をおさえたりする治療方法です。血液を介して全身に抗がん剤がいきわたることで、食道にある病変だけでなく、血液中やリンパ管内を浮遊しているがん細胞や、すでに他の場所へ転移している病変にも効果が期待される治療です。

-

内視鏡治療

上部消化管内視鏡で、がんのある食道粘膜を削り取る治療です。早期に発見され、がんが粘膜表面にとどまっている病変、転移の可能性の低い病変に対して適応となります。

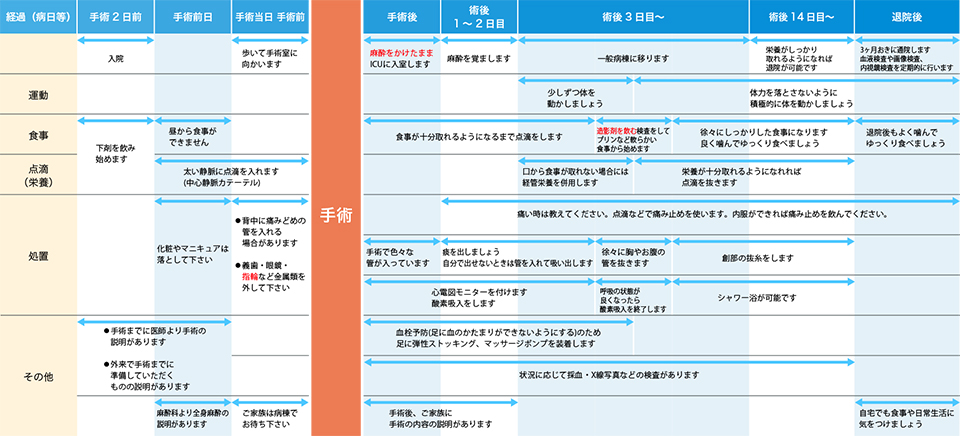

入院スケジュール

(手術療法の場合)

基本的な入院スケジュールです。患者さんの状態に合わせて予定を変更することがあります。

退院後の生活

食事が食べられない

退院後もしばらくは食事の取り方に注意が必要です。飲み込む力が弱くなってしまうことがあり、良く噛んでゆっくり食べることを心がけましょう。

腸閉塞

おなかが痛い、おなかが張る、吐き気がする、吐いたなどの症状が出たら、腸閉塞かもしれません。原因は傷口やおなかの中の傷に腸が癒着して、腸がつまってしまう(閉塞する)ことで起こります。また消化に悪いものを食べるとそれが詰まって腸閉塞になることがあります。注意が必要な食べ物を以下に挙げますが、これ以外の食べ物でも詰まることがありますし、逆に食べても大丈夫な方もいます。

- キノコ類

- わかめなどの海草類

- イカ、貝

- 繊維質の多い野菜(ごぼうなど)

原則として入院が必要です。治療は鼻から胃に管を入れたり、絶飲食、点滴が基本ですが、場合によっては緊急手術が必要になることがあります。

体力低下

手術後は体力や筋力が落ちてしまうことがあります。散歩する、ストレッチするなど適度に体を動かしましょう。術後1ヶ月程度は急に重いものを持ったり、激しい運動は控えて下さい。お腹の中で傷が開いてしまうことがあります(腹膜瘢痕ヘルニア)。

傷が痛い、傷から水が浸み出す

これらの症状が出たら傷口の感染(創感染)のことがあります。傷口を洗浄し、抗生剤を投与して治療します。

傷が膨らむ、傷口が開いた

一般的に退院する頃には傷はしっかり塞がっていますが、大きな力がかかると傷を縫った中の糸が切れることがあります。最悪の場合傷口が開いてしまうこともあります。中の糸が切れるとそこに腸がはまって傷口が膨らむ状態になることがあります(腹壁瘢痕ヘルニアと言います)。そのため術後1ヶ月程度は重いものを持ったり、激しい運動はしないようにしてください。

退院後の治療

通院について

退院後もがんの再発がないかを確認するために定期的に通院していただきます。血液検査、CT検査、胃カメラなどを行います。CT検査や胃カメラは半年から年に1回程度の間隔で調べることが多いです。一般的には術後5年間は通院していただきます。

転移、再発が見つかった場合

通院して検査をしていく中で、残念ながらがんの再発・転移が見つかることがあります。治療法としては化学療法が基本となりますが、再発・転移の状態によっては手術、放射線療法も適応となることがあります。どの治療法にするかは詳しい検査をして、患者さん一人一人と相談して決定していきます。腫瘍内科や放射線科とも連携して、どの治療法を選んだとしても質の高い医療をご提供します。

緩和ケアチームもサポートします

当院には緩和ケアチームがあり、がんによる痛みといった体の症状を和らげるだけでなく、不安なことについても相談することができます。当院では早い段階から緩和ケアチームと連携して、患者さんができるだけ今まで通りの生活を送れるように取り組んでいます。